Einen Radiosender zu betreiben war noch vor wenigen Jahrzehnten einigen öffentlich-rechtlichen Institutionen vorbehalten. Auch nach der Einführung von Privatsendern sorgten die knappen Frequenzen und die Kabelnetzbetreiber dafür, dass längst nicht jeder Radio machen durfte, der wollte.

Dank Breitband-Internet hat sich die Situation inzwischen komplett verändert: Es steht heute jedem frei, ein Web-Radio zu betreiben und weltweit zu verbreiten. Auch der technische und finanzielle Aufwand für die Infrastruktur hat sich massiv verringert. Die Herausforderung besteht “nur” noch darin, langfristig ein gutes Programm zu erstellen, eine Hörerschaft aufzubauen und den Sendebetrieb zu finanzieren.

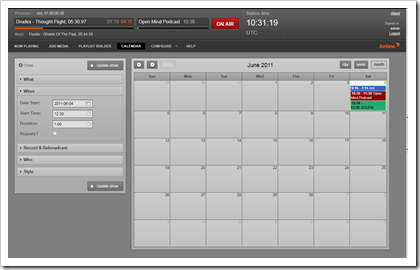

Bleiben wir bei der Technik: Die Software zur Steuerung eines Radioprogramms ist letztlich nicht so verschieden von einem Mediaplayer, wo einzelne Audioaufnahmen (seien dies nun Musikstücke, Sprachbeiträge oder Jingles) über Playlists in die gewünschte Reihenfolge gebracht und abgespielt werden. Mit Airtime gibt es eine schöne webbasierte Lösung, die von Sourcefabric (einer Non-Profit-Organisation, die Open Source Software für Medien entwickelt) stammt. Damit ist man nach kurzer Einarbeitung in der Lage, Audiodateien auf den Server zu laden, diese zu Playlists zu arrangieren und schliesslich die Playlists einer Sendung zuzuordnen – und schon ist man On Air.

Natürlich ist Airtime nur das Interface für Radiomoderatoren – hinter den Kulissen braucht es schon noch etwas mehr, um ein Web-Radio zu betreiben. Als Herz des Systems dient der Streaming Server Liquidsoap, als Server-Betriebssystem wird ein Linux-Rechner mit Ubuntu benötigt.

Weil Airtime eine Web-Applikation ist, muss der Radiomoderator nicht mehr zwingend im Studio sitzen, um den Sendebetrieb zu fahren, sondern kann dies remote erledigen. Dadurch sind auch kollaborative Betriebskonzepte möglich, bei denen es keine klare Trennung zwischen Radiomachern und Radiohörern mehr gibt, sondern jeder eigene Sendungen auf die Web-Plattform laden kann. Was alternative Radiostationen, Offene Kanäle, Bürgerrundfunk schon lange praktizieren, erlebt hier im Zeitalter des Crowdsourcings eine Renaissance. Was dabei herauskommen kann zeigen Projekte wie etwa Open Broadcast.

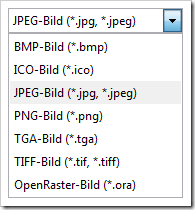

Ansonsten ist Pinta (genau wie Paint.NET) ein alltagstaugliches, leicht verständliches Grafikprogramm mit Ebenen, unlimitierter Undo-Funktion und einem praxisgerechten Filterangebot. Mit Photoshop oder GIMP ist es nicht zu vergleichen, aber für viele Anwender dürfte das eher ein Vor- als ein Nachteil sein. Schade ist einzig, dass man keine Photoshop-Dateien öffnen oder speichern kann – die unterstützten Dateiformate beschränken sich auf BMP, ICO, JPEG, PNG, TGA, TIFF und das freie

Ansonsten ist Pinta (genau wie Paint.NET) ein alltagstaugliches, leicht verständliches Grafikprogramm mit Ebenen, unlimitierter Undo-Funktion und einem praxisgerechten Filterangebot. Mit Photoshop oder GIMP ist es nicht zu vergleichen, aber für viele Anwender dürfte das eher ein Vor- als ein Nachteil sein. Schade ist einzig, dass man keine Photoshop-Dateien öffnen oder speichern kann – die unterstützten Dateiformate beschränken sich auf BMP, ICO, JPEG, PNG, TGA, TIFF und das freie