Suchmaschinen für freie Fotos habe ich in diesem Blog schon mehrfach vorgestellt (z.B. hier, hier oder hier). Weil man aber nie genug gutes Bildmaterial haben kann, hier zwei weitere Empfehlungen.

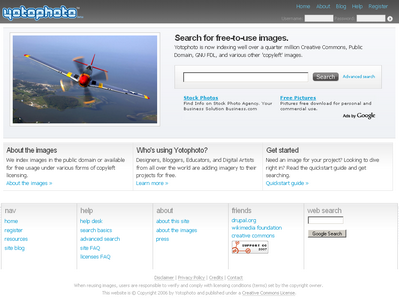

Yotophoto erinnert vom Interface her stark an everystockphoto.com. Es handelt sich ebenfalls um einen Meta-Suche, welche den Bestand von Flickr, Wikipedia, Stock.Xchng, Morguefile, Pixelperfect Digital und OpenPhoto indiziert. Dabei beschränkt sich Yotophoto (wie der Name sagt) auf Fotos – andere Bildtypen wie Karten, Grafiken, Illustrationen oder 3D-Bilder werden nicht erfasst. Gemäss eigenen Angaben umfasst der Index derzeit über eine Viertelmillion Einträge. Die Fotos sind entweder Public Domain oder unterstehen Lizenzen wie z.B. Creative Commons oder GNU FDL.

PicFinder ist vor allem wegen seiner AJAX-Oberfläche spannend, die allerdings noch in Entwicklung ist. Ausserdem werden nebst freien auch kostenpflichtige Bildarchive erfasst. Interessant ist dafür der Ansatz, dass man bei der Advanced Search angeben kann, welche rechtlichen oder finanziellen Bedingungen man zu akzeptieren bereit ist.

(via ContentSchmiede)