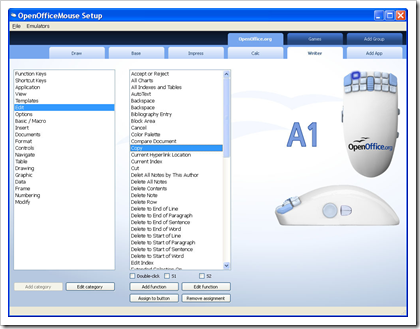

Die Tatsache, dass auch Engadet, Boing Boing und Gizmodo darüber schreiben, gibt der Sache einen einigermassen seriösen Anstrich. Trotzdem mag ich noch nicht so recht an der Ernsthaftigkeit der OpenOfficeMouse glauben. Da wird also eine Maus mit 18 programmierbaren Tasten plus einem Joystick angeboten, die ingesamt 52 Befehle senden kann und sich speziell für den Einsatz mit OpenOffice.org eignen soll?

Zwar ist mir durchaus bekannt, dass Hardcore Gamer gerne Eingabegeräte mit überdurchschnittlich vielen Schaltern benutzen, und offenbar entstand ja auch die OpenOfficeMouse beim Versuch, eine Maus für World of Warcraft zu entwickeln. Dass die OpenOfficeMouse bei einem durchschnittlichen Anwender eines Textverarbeitungsprogramms oder einer Tabellenkalkulation einen Produktivitätsschub bewirkt, wage ich jedoch zu bezweifeln. Bis man sich die Belegung aller Tasten eingeprägt hat, braucht es Wochen harten Trainings, und die Ergonomie der dicht gedrängt angebrachten Tasten stelle ich ebenfalls in Frage.

Zwar ist mir durchaus bekannt, dass Hardcore Gamer gerne Eingabegeräte mit überdurchschnittlich vielen Schaltern benutzen, und offenbar entstand ja auch die OpenOfficeMouse beim Versuch, eine Maus für World of Warcraft zu entwickeln. Dass die OpenOfficeMouse bei einem durchschnittlichen Anwender eines Textverarbeitungsprogramms oder einer Tabellenkalkulation einen Produktivitätsschub bewirkt, wage ich jedoch zu bezweifeln. Bis man sich die Belegung aller Tasten eingeprägt hat, braucht es Wochen harten Trainings, und die Ergonomie der dicht gedrängt angebrachten Tasten stelle ich ebenfalls in Frage.

Vor allem aber machen die Erfinder der OpenOfficeMouse aus meiner Sicht einen entscheidenden Denkfehler: Bei Games mag die Maus das zentrale Eingabegerät sein, und dann macht es auch Sinn, mehr Funktionen über die Maus zu ermöglichen. Bei einer Textverarbeitung hingegen hat man die Hände meist auf der Tastatur, und somit scheinen mir Tastenkombinationen für diese Anwendung weit effizienter.

Die Reaktionen auf die OpenOfficeMouse waren offensichtlich gemischt, wie auch die Anbieter eingestehen:

“The reaction ranged from a deep sense of sexual pleasure to discussions of whether we are insane or on drugs…”

So weit würde ich nicht gehen, ich betrachte die ganze Sache aber als Marketing-Gag. Übrigens ist die Maus – im Gegensatz zur Software von OpenOffice.org – alles andere als gratis, sondern kostet satte 75 US Dollar.

Eine lokale Wettervorhersage gehört bei einer Website aus dem Tourismussektor ganz einfach dazu. Sie soll möglichst mit hübschen Piktogrammen ausgestattet sein und vor allem über einen Datenfeed automatisch aktualisiert werden. Das kann aufwändig werden – muss es aber nicht, wie die TYPO3-Extension

Eine lokale Wettervorhersage gehört bei einer Website aus dem Tourismussektor ganz einfach dazu. Sie soll möglichst mit hübschen Piktogrammen ausgestattet sein und vor allem über einen Datenfeed automatisch aktualisiert werden. Das kann aufwändig werden – muss es aber nicht, wie die TYPO3-Extension