Der Linutop2 ist ein lüfterloser, energieeffizienter Miniatur-PC mit Linux, der sich für Surf-Stationen, Schaufenster- und Messe-Displays, Überwachungs-Terminals und ähnliche Anwendungen eignet. In Bezug auf Grösse und Gewicht stellt er sogar Apples Mac mini in den Schatten: Bei einer Grundfläche von 14 x 14 cm wiegt er nur gerade 580 Gramm. Auch die Leistungsaufnahme von 8 Watt ist rekordverdächtig.

Allerdings sind die beiden Geräte nicht wirklich vergleichbar, denn dem Linutop fehlt sowohl ein CD/DVD-Laufwerk als auch eine interne Festplatte – Software und Daten können nur per Ethernet-Netzwerk oder USB Memory Stick zugeführt werden, und der interne Flash-Speicher fasst gerade mal 1 GB (eine interne 2.5”-IDE-Festplatte kann allerdings nachgerüstet werden). Auch bei anderen Ausstattungsmerkmalen ist der Linutop auf das Notwendigste beschränkt: So gibt es keinen digitalen Monitorausgang, kein WiFi und nur 512 MB bis 1 GB RAM.

Das macht insofern Sinn, als der Linutop kein vollwertiger Arbeitsplatzrechner sein will, sondern ein sogenannter Thin Client: Sein Einsatzgebiet sind öffentliche oder halböffentliche Stationen in Läden, Hotels, Bibliotheken, Museen oder Schulen, wo Rechner meist nur kurz und mit den gängigsten Anwendungen genutzt werden. Geringer Energie- und Platzverbrauch, wenig Wartungsaufwand und niedrige Anschaffungskosten stehen hier im Vordergrund. Als Betriebssystem kommt Ubuntu Linux zum Einsatz, und zwar in der Form von Linutop OS, das auf dem ressourcenschonenden Xubuntu basiert. Die gängigsten Applikationen wie Firefox, OpenOffice.org oder VLC Player sind vorinstalliert.

In der Grundkonfiguration kostet der Linutop2 280 Euro. Gegenüber dem Mac mini (ab 800 Euro) ist dies ein günstiger Preis. Allerdings gibt es heute natürlich viele andere Miniatur-PCs auf dem Markt (vgl. PC Welt: Die besten Nettops), und letztlich muss sich der Linutop2 nicht nur gegen diese Nettops, sondern auch gegen Netbooks behaupten, welche gleich noch einen Bildschirm, eine Tastatur und ein Trackpad mitbringen.

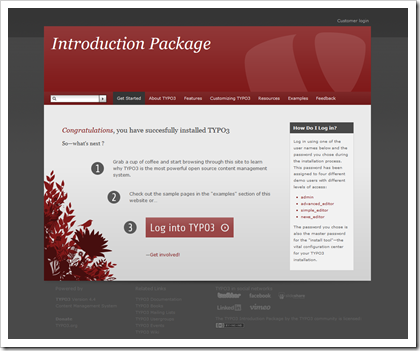

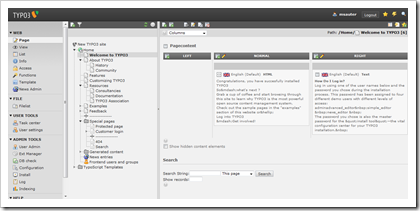

Dank dem Introduction Package kann man nun innert einer halben Stunde eine komplette Website inkl. CMS aufsetzen – sei es, um TYPO3 kennenzulernen, sei es, um möglichst effizient eine Website zu erstellen, die zunächst noch kein individuelles Design benötigt. Das Vorgehen könnte einfacher nicht sein: Als letzten Schritt bietet der neu gestaltete Installer die Option, das Introduction Package zu installieren, wobei die Basisfarbe wählbar ist, um der Demo-Website doch ein gewisses Mass an Individualität zu verleihen.

Dank dem Introduction Package kann man nun innert einer halben Stunde eine komplette Website inkl. CMS aufsetzen – sei es, um TYPO3 kennenzulernen, sei es, um möglichst effizient eine Website zu erstellen, die zunächst noch kein individuelles Design benötigt. Das Vorgehen könnte einfacher nicht sein: Als letzten Schritt bietet der neu gestaltete Installer die Option, das Introduction Package zu installieren, wobei die Basisfarbe wählbar ist, um der Demo-Website doch ein gewisses Mass an Individualität zu verleihen.

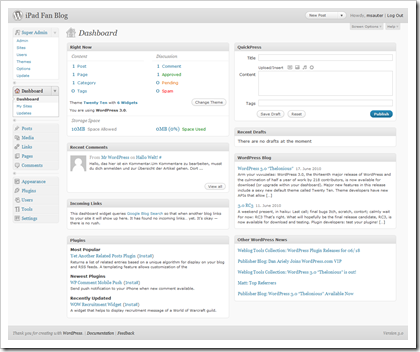

Zunächst erlaubt es WordPress nun endlich standardmässig, mit einer einzigen Installation mehrere Blogs zu betreiben (was als Blog-Netzwerk bezeichnet wird). Hierfür wurden die “normale” WordPress-Version und die bisherige Multi-User-Version

Zunächst erlaubt es WordPress nun endlich standardmässig, mit einer einzigen Installation mehrere Blogs zu betreiben (was als Blog-Netzwerk bezeichnet wird). Hierfür wurden die “normale” WordPress-Version und die bisherige Multi-User-Version  In eine ähnliche Richtung gehen die

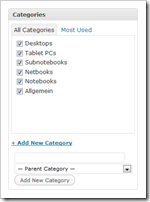

In eine ähnliche Richtung gehen die  Eine weitere Neuerung ist der Menü-Editor. Sofern das Template dies unterstützt, kann der Blog-Autor hier Navigationsstrukturen aufbauen, wobei als Navigationspunkte Seiten, Artikelkategorien und externe URLs hinzugezogen werden können.

Eine weitere Neuerung ist der Menü-Editor. Sofern das Template dies unterstützt, kann der Blog-Autor hier Navigationsstrukturen aufbauen, wobei als Navigationspunkte Seiten, Artikelkategorien und externe URLs hinzugezogen werden können.