Soviel vorweg: Open Atrium ist eine der spannendsten Entdeckungen, die ich bisher auf meiner Suche nach Open Source Software gemacht habe. Basierend auf Drupal haben die Entwickler von Development Seed eine Plattform gebaut, welche man als Intranet, Extranet und Projektmanagement-Lösung nutzen kann. Dabei hat mich insbesondere interessiert, wie weit der Vergleich mit Basecamp gerechtfertigt ist.

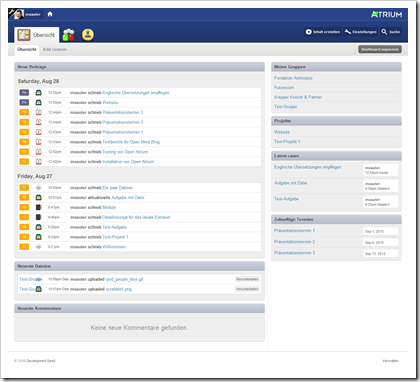

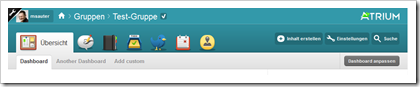

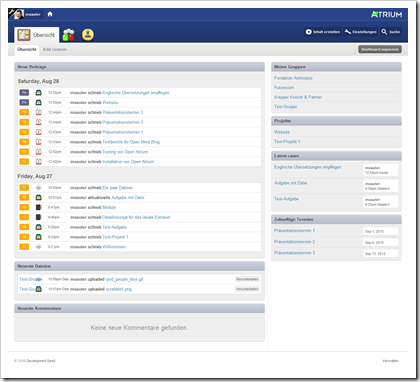

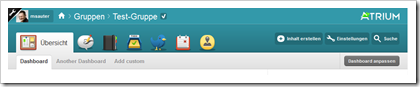

Open Atrium ist ähnlich strukturiert wie die meisten Projektplattformen: Als Administrator kann man eine Anzahl von Gruppen (z.B. für Firmen, Organisationen, Teams) anlegen und ihnen dann Projekte zuweisen. Auf diese Weise kann man beispielsweise als Agentur oder Freelancer mehrere Kunden betreuen, ohne dass sich diese gegenseitig in die Quere kommen. Aber auch im Intranet/Extranet-Umfeld kann es Sinn machen, mehrere Gruppen zu bilden – die Buchhaltung muss ja nicht zwingend die Dokumente der IT einsehen können, und die Geschäftsleitung wird ihre vertraulichen Informationen ebenfalls schützen wollen. Der Einstieg ins System erfolgt über ein Dashboard, das aktuelle Informationen von all jenen Gruppen anzeigt, denen man als Benutzer zugewiesen ist.

Grössere Unterschiede zwischen den verschiedenen Tools gibt es erfahrungsgemäss bei den Funktionalitäten, welche den Projektteams zur Verfügung stehen. Wenn man es auf das Wesentliche reduziert, dann besteht ein Projekt aus einer Anzahl von Aufgaben, welche eine Anzahl von Personen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt haben müssen. Entsprechend gehört eine Aufgabenverwaltung, ein Personenverzeichnis und ein Terminkalender zu den Kernelementen eines jeden Projektmanagement-Tools. Zudem braucht es ein Kommunikationsmittel, das entweder als Forum oder als Blog mit Kommentarfunktion ausgestaltet sein kann.

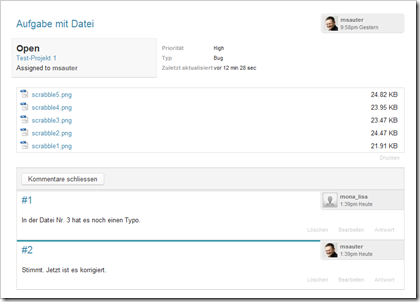

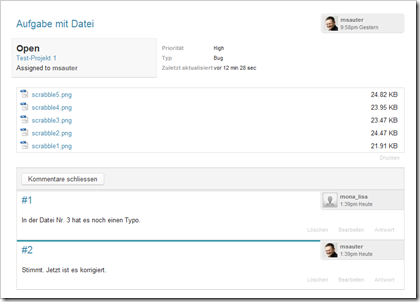

Das ist bei Open Atrium nicht anders, wobei die Aufgabenverwaltung keine simple To-do-Liste ist, sondern eher ein Issue Tracker: Hier kann man Aufgaben kategorisieren, priorisieren, einer Person zuweisen sowie mit Tags (Keywords), Kommentaren und Attachments versehen. Ein Suchformular erlaubt es, die Aufgaben nach allen Parametern zu filtern, so dass man bei einer grösseren Zahl von Aufgaben nicht den Überblick verliert. Für sehr einfache Anwendungen ist dies vielleicht etwas zu viel, für die meisten Projekte scheint es mir aber genau richtig (während Basecamp für meinen Geschmack bei der Aufgabenverwaltung etwas allzu simpel funktioniert).

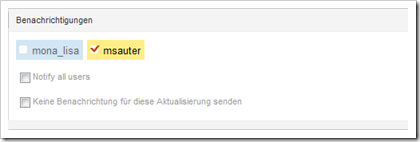

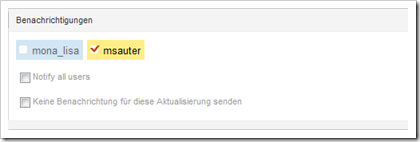

Anhand der Aufgabenverwaltung kann ich gleich noch einige allgemeine Konzepte von Open Atrium erläutern, die auch anderswo wieder auftauchen. Eines davon ist die Benachrichtigung per E-Mail, welche bei jedem Update wahlweise verschickt werden kann. Legt man also eine neue Aufgabe an oder kommentiert eine bestehende Aufgabe, dann kann man dies den entscheidenden Personen per Mausklick mitteilen, ohne deswegen selbst eine E-Mail schreiben zu müssen. Das ist ausgesprochen praktisch, denn viele Projektmitarbeiter schauen selten auf der Projektplattform vorbei und würden ohne Benachrichtigung wichtige Informationen verpassen. Damit sie nicht mit E-Mails überschwemmt werden, können sie in ihren persönlichen Einstellungen festlegen, ob sie Benachrichtigungen sofort oder nur in bestimmten Intervallen erhalten wollen.

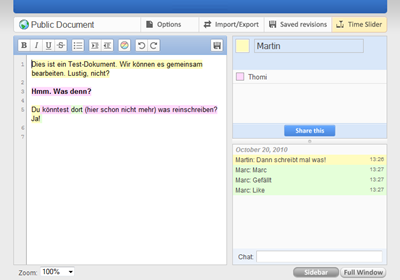

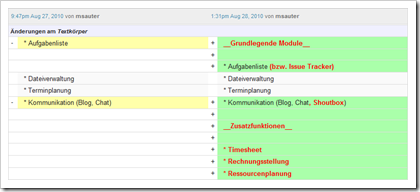

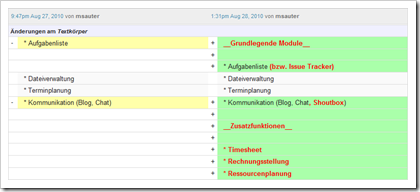

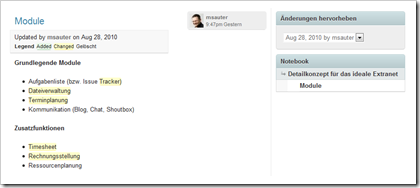

Ein weiteres allgemeines Konzept ist die Versionierung. Ähnlich wie bei einem Wiki wird bei jedem Update eine neue Version angelegt (ausser man wünscht dies ausdrücklich nicht), die man auch noch mit einer Bearbeitungsnotiz versehen kann. Auf diese Weise ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann was geändert hat. Das kann helfen, um die Entwicklung eines Themas nachzuvollziehen, es kann aber auch wichtig werden, wenn man sich einmal nicht mehr einig ist, was wann vereinbart wurde.

Ein drittes durchgehendes Konzept sind Attachments. Man kann also einer Aufgabe, einem Termin oder einem Blog-Artikel eine oder mehrere Dateien anhängen. Dafür gibt es keinen zentrale Dateiablage, was im ersten Moment verwundern mag. In der Praxis ist es aber schon so, dass Dokumente fast immer im Zusammenhang mit einer Aufgabe oder einem Termin stehen oder aber in einem Blog-Artikel beschrieben werden müssen – insofern vermisse ich die klassische Dateiablage nicht.

Termine haben viele Gemeinsamkeiten mit Aufgaben, nur dass sie eben an ein Datum und eine Zeit gebunden sind. Attachments, Kommentare oder Benachrichtigungen gibt es aber auch hier. Die Darstellung der erfassten Termine kann wahlweise als Monatskalender oder als Liste erfolgen. Interessant ist auch die Option, externe Agenden über einen iCal-Feed einzubinden.

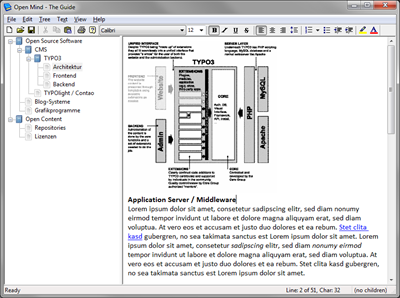

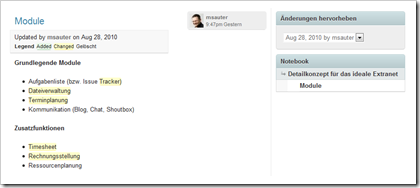

Auch Blog-Artikel (welche innerhalb von Open Atrium für den Informationsaustausch sorgen) sind vom Aufbau her mit Aufgaben und Terminen verwandt, somit brauche ich an dieser Stelle nicht viele Worte darüber zu verlieren. Spannender ist das sogenannte Notizbuch, das auf dem Bücher-Konzept von Drupal basiert: Es eignet sich ausgezeichnet, um gemeinsam umfangreiche, strukturierte Dokumente (z.B. Konzepte oder Handbücher) online zu verfassen. Auch hier hilft der Versionierungsmechanismus von Drupal, und es gibt sogar eine Inline-Darstellung der Unterschiede. Notizbücher scheinen mir eine gute Alternative zu einem Wiki oder einer Online-Textverarbeitung im Stil von Google Docs.

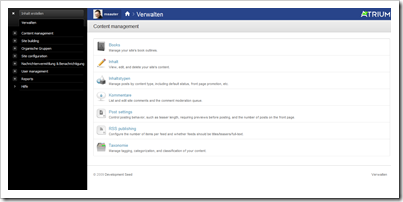

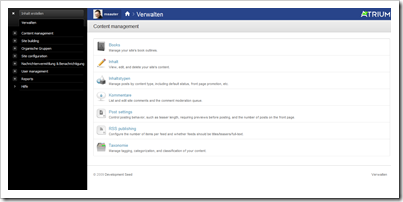

Je länger man sich mit Open Atrium beschäftigt, desto mehr merkt man, dass unter der aufgeräumten, schön gestalteten Oberfläche eine enorme Funktionalität steckt. Schon die Konfigurationsoptionen des Dashboards und der Funktionsmodule (Features) in den Gruppen sind nicht ohne. Und wenn man dann den schwarzen Administrationsbereich im linken Fensterrand einblendet, spürt man endgültig, dass unter der Haube von Open Atrium die geballte Funktionalität von Drupal steckt. Die Entwickler von Open Atrium haben es aber hervorragend verstanden, diese Komplexität vor dem Durchschnittsanwender zu verstecken, ohne deswegen den Power User in seinen Möglichkeiten einzuschränken.

Fazit

Open Atrium ist ohne Zweifel eines der besten Projektmanagement-Tools mit Open-Source-Lizenz auf PHP-Basis. Es sieht attraktiv aus und ist trotz umfangreicher Funktionalität auch für einen Durchschnittsanwender noch bedienbar. Installation und Konfiguration sind für einen halbwegs geübten Administrator intiuitiv und ohne Handbuch möglich.

Der Vergleich mit Basecamp ist nicht falsch, und doch sind die beiden Produkte in diversen Punkten unterschiedlich. Open Atrium ist also keine Basecamp-Kopie, aber ebenfalls dem Konzept einer mandantenfähigen, einfach bedienbaren und visuell attraktiven Projektplattform verpflichtet. Was man derzeit unter der Versionsnummer 1.0 beta 8 herunterladen kann ist ein erstaunlich ausgereiftes System zum Nulltarif, das ich nur empfehlen kann.