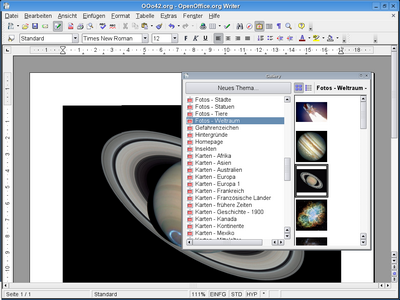

Für die Landkarten und Satellitenfotos von Google Maps gibt es eine Programmierschnittstelle (API), welche es erlaubt, solche Maps in die eigenen Website einzubinden. Sofern diese Website auf TYPO3 basiert, bietet die Extension rggooglemap von Georg Ringer einen sehr eleganten Weg, dies zu tun. rggooglemap speichert die Placemarks (oder Points of Interest POI, wie sie hier heissen) als geocodierte Adressen in der Tabelle tt_address und benötigt als Voraussetzung nur noch die Extension xajax.

Um im Frontend eine Karte und eine klickbare Liste mit den POI auszugeben, braucht man lediglich das Plug-in zweimal in eine Seite einzubauen, einmal mit dem Anzeige-Modus «Map» und einmal mit dem Anzeige-Modus «POIs». Und für die Erfassung der POIs im Backend steht im Modul «Google-Map» eine Karte zur Verfügung, über die man die Koordinationen eines POI sehr schön auslesen und direkt in die Datenbank schreiben kann. Dabei kann man auch bestehende Adress-Datensätze nachträglich mit Geo-Koordinatioonen ergänzen und diese kategorisieren (wobei leider pro POI nur eine einzige Kategorie vergeben werden kann).

Aufgrund meines eigenen Demo-Projekts www.selberpfluecken.ch noch folgende Praxistipps: Benutzen Sie die Version 2.1.3 von rggooglemap, da andere Versionen unter Umständen keine POIs auf der Karte anzeigen. (Diese Version gibt es derzeit nur im TYPO3-Repository, nicht auf der offiziellen Website des Plug-ins.) Legen Sie ausserdem zuerst einige Kategorien (Datensätze vom «POI Category») an, damit alle erzeugten POIs auch einer Kategorie zugewiesen sind.

rggooglemap wird weiterentwicklet, und eine Demo der neusten Beta-Version zeigt einige interessante neue Features. Diese Extension muss man sicher im Auge behalten. Wer trotzdem eine Alternative sucht, sollte sich lumogooglemaps anschauen (die ich allerdings nicht selbst getestet habe). Eine dritte Extension zur Einbindung von Google Maps ist wec_map, deren Einsatz hier im Detail beschrieben wird.