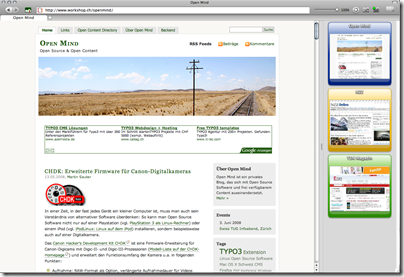

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Dies ist keine systematische oder gar vollständige Beschreibung der Neuerungen in TYPO3 4.2, dessen finale Version heute veröffentlicht worden ist. Mit der offiziellen Medienmitteilung, dem Überblick von Thomas Esders sowie dem Changelog im TYPO3 Wiki hat das TYPO3-Entwickler-Team bereits ausreichend Informationen bereitgestellt. Dieser Artikel ist vielmehr ein subjektiver erster Eindruck eines TYPO3-Administrators, der insbesondere bezüglich der Usability einige Hoffnungen in das neue Release setzt.

Den ersten Kontakt mit TYPO3 hat man bekanntlich über den Installer. Dieser ist bei TYPO3 4.2 weitgehend unverändert geblieben – das neue Install Tool 2.0 hat es also nicht in das aktuelle Release geschafft. Das ist etwas überraschend, war es doch in der zweiten Alpha-Version enthalten (vgl. TYPO3 4.2 ante portas – Verbesserungen im Backend). Andererseits wurde die Wiki-Seite des Install Tool 2.0 seit letzten September nicht mehr aktualisiert – offenbar scheint hier die Entwicklung in letzter Zeit nicht mehr ganz so rasch voranzugehen wie auch schon. Sehr schade!

Den ersten Kontakt mit TYPO3 hat man bekanntlich über den Installer. Dieser ist bei TYPO3 4.2 weitgehend unverändert geblieben – das neue Install Tool 2.0 hat es also nicht in das aktuelle Release geschafft. Das ist etwas überraschend, war es doch in der zweiten Alpha-Version enthalten (vgl. TYPO3 4.2 ante portas – Verbesserungen im Backend). Andererseits wurde die Wiki-Seite des Install Tool 2.0 seit letzten September nicht mehr aktualisiert – offenbar scheint hier die Entwicklung in letzter Zeit nicht mehr ganz so rasch voranzugehen wie auch schon. Sehr schade!

Das Backend-Login ist – bis auf ein neues Foto – ebenfalls das alte geblieben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest die heute zum Standard gehörende Funktion «Passwort vergessen» integriert hätte. Glücklicherweise gibt es dafür Extensions (vgl. TYPO3 Tuning: Backend-Login wiederherstellen).

Das Backend-Login ist – bis auf ein neues Foto – ebenfalls das alte geblieben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest die heute zum Standard gehörende Funktion «Passwort vergessen» integriert hätte. Glücklicherweise gibt es dafür Extensions (vgl. TYPO3 Tuning: Backend-Login wiederherstellen).

Aber genug kritisiert: Ist mal einmal im Backend eingeloggt, wird man nicht nur von einer optisch sanft überarbeiteten Oberfläche empfangen, sondern findet an vielen Stellen Verbesserungen, welche die tägliche Arbeit spürbar erleichtern. In zufälliger Reihenfolge wäre dabei zu nennen:

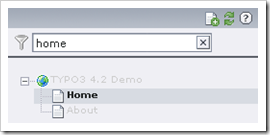

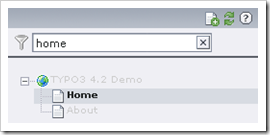

Die Filterfunktion oberhalb des Seitenbaums erlaubt es, rasch eine bestimmte Seite in einer grösseren Website zu finden.

Kurze Hilfetexte können nun direkt per Mouseover über das Fragezeichen-Symbol abgerufen werden. Nur wenn man vertiefte Informationen wünscht, wird das Popup mit dem Online-Manual geöffnet (das leider immer noch Screenshots von TYPO3 3.x zeigt).

Die zentralen Eingabemasken wurden gleich in drei Punkten entscheidend verbessert:

Die zentralen Eingabemasken wurden gleich in drei Punkten entscheidend verbessert:

- Erstens wurden Register (Tabs) eingeführt, so dass man kaum noch zu scrollen braucht.

- Zweitens werden selbst dann, wenn man scrollen muss, die zentralen Buttons (Speichern, Schliessen etc.) nicht mehr weggescrollt, weil sie neu in einer separaten Button-Leiste oberhalb des Formulars stehen.

- Und drittens können die erweiterten Parameter (Secondary Options) bereichsweise auf- und zugeklappt werden.

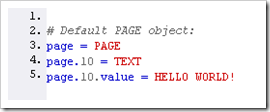

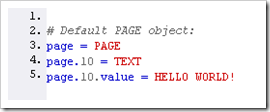

Die Bearbeitung von TypoScript im Backend wird mit TYPO3 4.2 endlich komfortabler: Der neue Editor beherrscht Syntax-Highlighting und hilft so, den Code lesbarer zu machen sowie Vertipper zu vermeiden. Allerdings ist der Editor nicht standardmässig aktiviert, sondern wird nur als nicht aktivierte Extension (Key = t3editor) mitgeliefert. Eine der ersten Handlung bei der Installation von TYPO3 4.2 sollte deshalb darin bestehen, den Editor im Extension Manager zu aktivieren. Praktisch ist auch die ins Backend integrierte TypoScript-Online-Hilfe, die sich in einem Popup-Fenster öffnet.

Die Bearbeitung von TypoScript im Backend wird mit TYPO3 4.2 endlich komfortabler: Der neue Editor beherrscht Syntax-Highlighting und hilft so, den Code lesbarer zu machen sowie Vertipper zu vermeiden. Allerdings ist der Editor nicht standardmässig aktiviert, sondern wird nur als nicht aktivierte Extension (Key = t3editor) mitgeliefert. Eine der ersten Handlung bei der Installation von TYPO3 4.2 sollte deshalb darin bestehen, den Editor im Extension Manager zu aktivieren. Praktisch ist auch die ins Backend integrierte TypoScript-Online-Hilfe, die sich in einem Popup-Fenster öffnet.

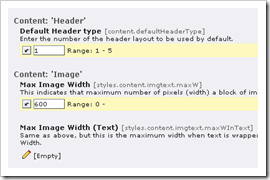

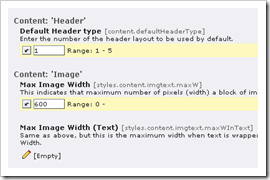

Wer Constants in den Templates mit dem Constant Editor bearbeitet, wird sich darüber freuen, dass man die Werte nun direkt verändern kann, statt die Felder zuerst über eine Checkbox einzeln freischalten zu müssen.

Wer Constants in den Templates mit dem Constant Editor bearbeitet, wird sich darüber freuen, dass man die Werte nun direkt verändern kann, statt die Felder zuerst über eine Checkbox einzeln freischalten zu müssen.

Der Extension-Manager verfügt neu standardmässig über eine Option, um Updates der installierten Extensions im TER anzuzeigen und ggf. zu installieren. Bisher musste man dafür eine separate Extension installieren (vgl. TYPO3 Tuning: Versions-Check für installierte Extensions).

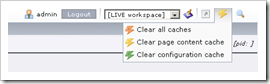

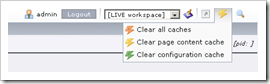

Einige bereits bekannte Funktionen haben Ihren Platz gewechselt und sind nun gut zugänglich rechts oben positioniert, namentlich der Logout-Button, der Umschalter für die Workspaces und die Funktion zum Löschen des Cache. Letztere ist endlich vernünftig beschriftet und bietet nun auch die Möglichkeit, sämtliche Caches mit einem einzigen Mausklick zu löschen.

Einige bereits bekannte Funktionen haben Ihren Platz gewechselt und sind nun gut zugänglich rechts oben positioniert, namentlich der Logout-Button, der Umschalter für die Workspaces und die Funktion zum Löschen des Cache. Letztere ist endlich vernünftig beschriftet und bietet nun auch die Möglichkeit, sämtliche Caches mit einem einzigen Mausklick zu löschen.

Um ein erstes Fazit zu wagen: Die neuste Version von TYPO3 ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Dieses CMS ist in den letzten Jahren enorm leistungsfähig geworden – jetzt geht es weniger um neue Features als darum, die Bedienung zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. TYPO3 4.2 ist diesbezüglich keine Revolution, und für Usability-Spezialisten gäbe es weiterhin viel Arbeit; andererseits bringt das Update aber viele Verbesserungen, die ich keinesfalls missen möchte. Dass wir weiterhin auf ein übersichtliches Install-Tool verzichten müssen, ist bedauerlich, aber man darf sich auch so über ein absolut gelungenes Release freuen.

Den ersten Kontakt mit TYPO3 hat man bekanntlich über den Installer. Dieser ist bei TYPO3 4.2 weitgehend unverändert geblieben – das neue Install Tool 2.0 hat es also nicht in das aktuelle Release geschafft. Das ist etwas überraschend, war es doch in der zweiten Alpha-Version enthalten (vgl.

Den ersten Kontakt mit TYPO3 hat man bekanntlich über den Installer. Dieser ist bei TYPO3 4.2 weitgehend unverändert geblieben – das neue Install Tool 2.0 hat es also nicht in das aktuelle Release geschafft. Das ist etwas überraschend, war es doch in der zweiten Alpha-Version enthalten (vgl.  Das Backend-Login ist – bis auf ein neues Foto – ebenfalls das alte geblieben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest die heute zum Standard gehörende Funktion «Passwort vergessen» integriert hätte. Glücklicherweise gibt es dafür Extensions (vgl.

Das Backend-Login ist – bis auf ein neues Foto – ebenfalls das alte geblieben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest die heute zum Standard gehörende Funktion «Passwort vergessen» integriert hätte. Glücklicherweise gibt es dafür Extensions (vgl.

Die zentralen Eingabemasken wurden gleich in drei Punkten entscheidend verbessert:

Die zentralen Eingabemasken wurden gleich in drei Punkten entscheidend verbessert: Die Bearbeitung von TypoScript im Backend wird mit TYPO3 4.2 endlich komfortabler: Der neue Editor beherrscht Syntax-Highlighting und hilft so, den Code lesbarer zu machen sowie Vertipper zu vermeiden. Allerdings ist der Editor nicht standardmässig aktiviert, sondern wird nur als nicht aktivierte Extension (Key = t3editor) mitgeliefert. Eine der ersten Handlung bei der Installation von TYPO3 4.2 sollte deshalb darin bestehen, den Editor im Extension Manager zu aktivieren. Praktisch ist auch die ins Backend integrierte TypoScript-Online-Hilfe, die sich in einem Popup-Fenster öffnet.

Die Bearbeitung von TypoScript im Backend wird mit TYPO3 4.2 endlich komfortabler: Der neue Editor beherrscht Syntax-Highlighting und hilft so, den Code lesbarer zu machen sowie Vertipper zu vermeiden. Allerdings ist der Editor nicht standardmässig aktiviert, sondern wird nur als nicht aktivierte Extension (Key = t3editor) mitgeliefert. Eine der ersten Handlung bei der Installation von TYPO3 4.2 sollte deshalb darin bestehen, den Editor im Extension Manager zu aktivieren. Praktisch ist auch die ins Backend integrierte TypoScript-Online-Hilfe, die sich in einem Popup-Fenster öffnet. Wer Constants in den Templates mit dem Constant Editor bearbeitet, wird sich darüber freuen, dass man die Werte nun direkt verändern kann, statt die Felder zuerst über eine Checkbox einzeln freischalten zu müssen.

Wer Constants in den Templates mit dem Constant Editor bearbeitet, wird sich darüber freuen, dass man die Werte nun direkt verändern kann, statt die Felder zuerst über eine Checkbox einzeln freischalten zu müssen. Einige bereits bekannte Funktionen haben Ihren Platz gewechselt und sind nun gut zugänglich rechts oben positioniert, namentlich der Logout-Button, der Umschalter für die Workspaces und die Funktion zum Löschen des Cache. Letztere ist endlich vernünftig beschriftet und bietet nun auch die Möglichkeit, sämtliche Caches mit einem einzigen Mausklick zu löschen.

Einige bereits bekannte Funktionen haben Ihren Platz gewechselt und sind nun gut zugänglich rechts oben positioniert, namentlich der Logout-Button, der Umschalter für die Workspaces und die Funktion zum Löschen des Cache. Letztere ist endlich vernünftig beschriftet und bietet nun auch die Möglichkeit, sämtliche Caches mit einem einzigen Mausklick zu löschen.