Das TYPO3 Business-Forum, das am 25. April 2007 in Stuttgart stattfindet, richtet sich primär an Marketing- und IT-Verantwortliche, die auf der Suche nach einer Plattform für Geschäftprozesse im Internet oder Intranet sind. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Erfahrungsberichte von Unternehmen, die das Open Source Content Management System TYPO3 bereits erfolgreich einsetzen. Die Keynote wird Dr. Manfred Mucha vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation halten.

Open Source Software

TYPO3 Developer Days 2007, Dietikon

Die zweite Ausgabe der internationalen TYPO3 Developer Days T3DD07 findet wiederum im Berufsbildungszentrum Dietikon bei Zürich statt, und zwar vom 26. bis 29. April 2007. Wie der Name sagt, richtet sich die Veranstaltung ausschliesslich an Entwickler. Im Zentrum der Veranstaltung wird die kommende Version 5 von TYPO3 stehen (vgl. Auf dem Weg zu TYPO3 Version 5.0 «Phoenix»).

WOS Portable und WOS X: Der WAMP-Server für den USB-Stick

![]()

WOS steht für Webserver on Stick, und damit ist das Wichtigste eigentlich bereits gesagt: Das Software-Paket von Cornelius Herzog installiert einen kompletten Webserver mit Apache, PHP und MySQL auf einer Festplatte oder eben auf einem USB-Memorystick. Zudem bietet WOS eine komfortable Oberfläche, um den Server zu starten, zu konfigurieren und zu stoppen – etwa so, wie man das auch von XAMPP von Apache Friends kennt.

Wer WOS herunterlädt, kann über den sogenannten WOS Mixer nicht nur zwischen verschiedenen Apache-, PHP- und MySQL-Paketen auswählen, sondern bei Bedarf auch noch einige populäre Web-Applikationen dazupacken: Die Content-Management-Systeme Drupal, Joomla, Mambo und TYPO3 stehen hier ebenso zur Auswahl wie MediaWiki, Moodle, OS Commerce, phpMyAdmin und WordPress. Der WOS Mixer berechnet dabei nicht nur die Download-Grösse, sondern auch gleich den Speicherbedarf auf der Festplatte bzw. dem USB-Stick.

WOS gibt in zwei Versionen: Die Standardversion heisst WOS Portable und umfasst alles, was man als Einsteiger braucht. WOS X bietet erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten sowie die Option, den Webserver über Internet zu steuern. Nachdem WOS X durch die Community für 1’000 Euro freigekauft wurde, sind nun beide Versionen unter der GNU GPL verfügbar.

Die Website von CH Software ist leider etwas unstrukturiert. Eine gute Einführung gibt es in diesem Wikipedia-Artikel, und für den Download laden Sie zunächst WOS Portable über den WOS-Mixer herunter und – falls gewünscht – anschliessend noch WOS X.

OpenExpo 2007, Bern

Die zweite Ausgabe der OpenExpo – Schweizer Event für freie und Open Source Software findet in der BEA Bern statt: am 7. und 8. März 2007 im Rahmen der topsoft – Messe für Business Software. Der Event bietet 19 Referate von Open-Source-Experten aus der Schweiz und Deutschland sowie die Gelegenheit, sich von Community-Repräsentanten ein Dutzend prominente Open-Source-Projekte wie Ubuntu, OpenOffice.org, Wikipedia und XEN demonstrieren zu lassen. Hinter der Veranstaltung – welche die Nachfolge von Let’s Open The Source LOTS angetreten hat – steht wiederum der Verein /ch/open.

Ruby on Rails: Lokale Entwicklungsumgebung unter Mac OS X aufsetzen

Um Erfahrungen mit dem Open Source Framework Ruby on Rails unter Mac OS X zu sammeln, empfiehlt sich Locomotive. Damit wird die Installation so einfach wie bei einem ganz normalen Programm: Image-Datei herunterladen, als Volume mounten, Inhalt auf die Festplatte kopieren – fertig! Ab sofort hat man mit Locomotive eine übersichtliche grafische Benutzeroberfläche, um Rails-Applikationen zu erzeugen, zu starten, zu stoppen oder im Browser aufzurufen.

Für einen ersten Test legt man eine neue Rails-Applikation an (Applications > Create New…), startet sie (Run) und ruft sie anschliessend im Webbrowser auf (Applications > Preview in Browser). Jetzt sollte die Standard-Willkommensseite von Rails erscheinen: "Welcome aboard – You’re riding the Rails!"

Rails-Befehle führt man über das Terminal aus. Dabei ist es entscheidend, dass man nicht das Standard-Terminal benutzt, sondern dasjenige von Locomotive (Applications > Open Terminal). Was man zudem noch braucht, ist ein Editor, um die Ruby-Skripts zu bearbeiten: Ruby-on-Rails-Entwickler nutzen typischerweise den kostenpflichtigen TextMate, für den Anfang tut es aber auch jeder andere Editor, der zumindest ein Syntax-Highlighting für Ruby bietet (z.B. Smultron).

Locomotive installiert standardmässig eine SQLite-Datenbank. Allerdings lässt sich sehr einfach eine MySQL-Datenbank nachinstallieren – was aus zwei Gründen eine gute Idee ist: Erstens beziehen sich viele Anleitungen auf eine MySQL-Datenbank, und zweitens ist MySQL im produktiven Betrieb sowieso Standard. (Wie man MySQL und den grafischen Datenbank-Manager CocoaMySQL unter Mac OS X installiert.)

Abschliessend müssen Sie nur noch die Datenbank-Parameter in der Datei config/database.yml hinterlegen, damit Ihre Ruby-on-Rails-Applikation auch auf die Datenbank zugreifen kann. Als Adapter wählen Sie dabei "mysql", als host "localhost" – die übrigen Parameter erschliessen sich von selbst.

TYPO3 Tuning: Extensions für Google Sitemaps

Damit die eigene Website möglichst aktuell und vollständig bei Google vorliegt, erstellt man mit Vorteil eine Google Sitemap. Eine solche Sitemap ist eine XML-Datei in einem standardisierten Format, die es den Spidern der grossen Suchmaschinen einfacher macht, eine Website zu indizieren. Nebst Google unterstützen auch Yahoo und Microsoft dieses Prinzip.

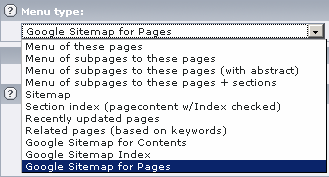

Um für eine TYPO3-basierte Website automatisch eine jederzeit aktuelle Google Sitemap bereitzustellen, empfiehlt sich die Extension mc_googlesitemap von Maximo Cuadros. Einmal installiert, braucht man nur noch den Startingpoint des Seitenbaums zu definieren, für den eine Google Sitemap generiert werden soll. Eine sehr gute Anleitung dazu findet man auf der YAML-Website. Tim Lochmüller bietet eine erweiterte Version an, die auch Seiten in die Google Sitemap aufnimmt, die nicht im Seitenbaum enthalten sind.

Im TYPO3 Extension Repository finden sich noch zwei weitere Extensions, die ebenfalls Google Sitemaps erzeugen: google_sitemap von Peter Russ und weeaar_googlesitemap von Marcel Alburg. Diese sind allerdings noch im Beta-Stadium, teilweise älter und nicht sehr gut dokumentiert.

The Unarchiver: Archive entpacken unter Mac OS X

Zum Entpacken von ZIP-Archiven und ähnlichen komprimierten Dateien bringt Mac OS X den BOMArchiveHelper mit. The Unarchiver empfiehlt sich als vielseitigere und komfortablere Alternative zu diesem Programm: Es unterstützt mehr Dateiformate (Zip, Tar-GZip, Tar-BZip2, Rar, 7-zip, LhA, StuffIt u.a.) und kommt besser mit Dateinamen aus nicht-englischen Zeichensystemen zurecht.

Microsoft Word: Add-in für Open Document Format (ODF)

Mit dem Release 1.0 des ODF Converter Add-in liest und schreibt Microsoft Word nun offiziell das Open Document Format, das unter anderem OpenOffice.org nutzt. Unterstützt werden die Word-Versionen XP, 2003 und 2007. Umgekehrt hat Novell angekündigt, den Konverter in die nächste Version von OpenOffice.org zu integrieren, damit auch der Writer in Zukunft das neue Microsoft-Format verarbeiten kann.

Für den November dieses Jahres hat das ODF Converter Team Add-ins für Excel und PowerPoint angekündigt.

Weitere Informationen:

Frühere Beiträge zum Thema:

MySQL-Datenbank unter Mac OS X installieren

Wer datenbank-basierte Web-Applikationen entwickelt und dabei auf Open Source Software zurückgreift, benutzt in der Regel MySQL als Datenbank. Die Installation auf dem lokalen Mac war einst nicht ganz einfach (Marc Liyanage hat hier Pionierarbeit geleistet) – heute jedoch dauert es nur wenige Minuten, bis man einen MySQL-Server inklusive Datenbank-Manager mit grafischer Benutzeroberfläche installiert hat.

Schritt 1: MySQL-Datenbank-Server installieren

Alle erforderliche Software kann man in einem einzigen Paket von der MySQL-Website herunterladen. Entscheidend dabei ist, dass man aus der langen Liste die richtige Version auswählt:

- Mac OS X Package Format (nur dieses Format enthält einen Mac OS X Installer)

- Mac OS X Version und Prozessor-Typ (PowerPC oder Intel) beachten

- Standard-Paket benutzen

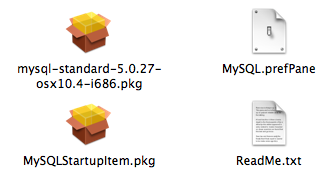

Der Download besteht aus einer .dmg-Datei, die als Volume gemountet wird und insgesamt drei Installationsprogramme enthält:

Das erste Package mysql-standard-5.0.27-osx10.4-i686.pkg (dieser Dateiname ist versionsspezifisch und kann bei Ihnen abweichen) installiert den eigentlichen MySQL Datenbank-Server. Es handelt sich um einen ganz normalen Installationsprozess, wie ihn jeder Mac-Benutzer kennt.

Das zweite Package MySQLStartupItem.pkg installiert die Autostart-Funktion von MySQL. Sie benötigen diese nur, falls der Datenbank-Server beim Systemstart automatisch hochgefahren werden soll – andernfalls können sie MySQL jeweils manuell starten. Auch hier ist ein normaler Installer vorhanden, der keine besonderen Kenntnisse erfordert.

Die Datei MySQL.prefPane schliesslich installiert sich per Doppelklick in den Systemeinstellungen unter dem Apfelmenü. Damit kann der Datenbank-Server manuell gestartet und und gestoppt werden. Zudem kann hier die Autostart-Funktion aktiviert bzw. deaktivert werden.

Schritt 2: CocoaMySQL installieren

Um MySQL-Datenbanken zu managen empfiehlt sich ein Datenbank-Manager mit grafischer Benutzeroberfläche. Während unter Windows eine grosse Auswahl besteht, gibt es für Mac OS X nur ein einziges empfehlenswertes Open Source Tool: CocoaMySQL. Auch dieses Programm wird ganz normal installiert.

Um anschliessend den Datenbank-Manager mit dem Datenbank-Server zu verbinden, genügen die folgenden Parameter:

Host: localhost

User: root

Password: leer lassen

EU-Studie: Die ökonomische Bedeutung von Open Source Software

«Study on the economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU» heisst das Papier mit vollem Namen, das an der Universität Maastricht (UNU-MERIT) zuhanden der Europäischen Komission erarbeitet wurde. Die folgenden Erkenntnisse scheinen mir besonders erwähnenswert:

- Bei den Betriebssystemen ist der Marktanteil von Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) in Europa höher als in den USA. Europa ist zudem weltweit führend was den Einsatz von freier Software im öffentlichen Bereich betrifft.

- Zwei Drittel der Open Source Software wird von Individuen programmiert, nur hinter einem Drittel stehen Unternehmen oder Organisationen. Bei internationalen FLOSS-Projekten stellt Europa einen überdurchschnittlichen Anteil der Projektleiter. Gemessen an der PC-Dichte gibt es überdurchschnittlich viele FLOSS-Entwickler in Zentraleuropa und Skandinavien.

- Grosse FLOSS-Unternehmen stammen mehrheitlich aus den USA, kleinere und mittlere mehrheitlich aus Europa.

- Der Wert der heute existierenden qualitatitiv hochwertigen Open Source Software wird auf 12 Milliarden Euro geschätzt. Darin stecken 130’000 Mannjahre (meist unbezahlte) Programmierarbeit. Dank Open Source Software spart die europäische Wirtschaft einen Drittel der Kosten für Software-Entwicklung, die sie anderweitig investieren kann.

- Die Menge an FLOSS-Code verdoppelt sich alle 18 bis 24 Monate.

- Bis im Jahr 2010 dürften Open Source Software bzw. darauf aufbauende Dienstleistungen einen Drittel der IT-Industrie ausmachen.

- Open Source Software fördert die Gründung von KMUs und stärkt dadurch die europäische Software-Industrie, die mangels Risikokapital und Risikobereitschaft insgesamt schwächer ist als in den USA.

Betrachtet man Open Source Software primär unter dem Aspekt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, so kommt die Studie zu folgendem Schluss:

«Europe’s strengths regarding FLOSS are its strong community of active developers, small firms and secondary software industry; weaknesses include Europe’s generally low level of ICT investment and low rate of FLOSS adoption by large industry compared to the US.»

Die Studie empfiehlt deshalb der Europäischen Kommission, bestehende Benachteiligungen von Open Source Software zugunsten von proprietärer Software abzubauen. Interessant scheint mir dabei der Vorschlag, die Entwicklung von Open Source Software als gemeinnützige Leistung zu würdigen und – ähnlich wie Spenden – steuerlich zu begünstigen.

Die Studie umfasst 287 Seiten und kann auf der Website der Europäischen Kommission im PDF-Format heruntergeladen werden.