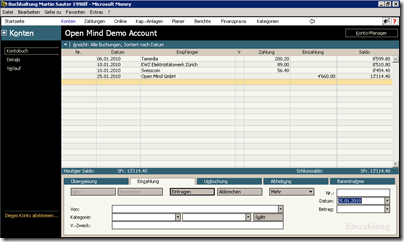

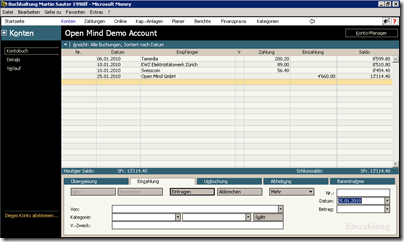

Dieser Artikel gibt einen Überblick über freie Buchhaltungs-Software für Privatpersonen. Er entstand bei der Suche nach einem Nachfolger für Microsoft Money 99, das unter Windows 7 nicht mehr läuft und das von Microsoft auch nicht mehr weiterentwickelt wird. (Soviel zum Thema Investitionssicherheit von kommerzieller Closed Source Software.)

Um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen muss ein Programm folgende Basiskriterien erfüllen:

- Es werden nur Desktop-Applikationen berücksichtigt, d.h. die Software muss offline laufen und die Daten lokal speichern. Dies schliesst Web-Applikationen wie z.B. Badger Finance, MyPhpMoney oder PBooks aus, sofern man nicht einen lokalen Web-Server betreiben will. Zudem muss das Programm für Windows verfügbar sein und unter Windows 7 laufen, was etwa auf die beiden KDE-Applikationen Skrooge und KMyMoney nicht zutrifft.

- Wir reden hier von Buchhaltungs-Software – nicht von E-Banking-Programmen. Es geht also nicht darum, Zahlungsaufträge zu erstellen und digital an ein Finanzinstitut zu übermitteln. Wenn ein Programm dies zusätzlich bietet, dann ist dies natürlich kein Nachteil, aber man muss realistisch sein: E-Banking ist eine komplexe Sache, ja nach Land und Finanzinstitut gelten andere Standards, und auch die Sicherheitsfrage stellt sich ganz anders, sobald man Finanztransaktionen nicht nur verbucht, sondern auslöst.

- ERP-Systeme, welche weit mehr als nur Finanzbuchhaltung ermöglichen, sind für den Privatgebrauch viel zu umfangreich und finden deshalb keine Erwähnung (z.B. SQL-Ledger, LedgerSMB, Compiere, Openbravo, ADempiere, OpenERP). Dasselbe gilt für Applikationen für Selbständigerwerbende und kleine Dienstleistungsunternehmen, welche ihren Fokus auf Budgetierung, Offerterstellung, Stundenerfassung und Rechnungsstellung haben (z.B. BambooInvoice, Kimai, eHour).

Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Buchhaltungsprinzip. “Doppelt oder einfach?” ist hier die Frage, und obwohl es natürlich gute Gründe für eine doppelte Buchhaltung gibt, bin ich bei meinen persönlichen Finanzen sehr pragmatisch. Aus diesem Grund habe ich das vielleicht populärste Open-Source-Buchhaltungsprogramm GnuCash nicht weiter angeschaut. Dasselbe gilt für TurboCash, das mit seinem beeindruckenden Leistungsumfang ganz generell nicht auf die Buchhaltung eines Privathaushalts ausgerichtet ist.

Im übrigen umfasst die Liste mit meinen Anforderungen folgende Punkte:

- Verwaltung von mehreren Konten mit unterschiedlichen Währungen

- Verwaltung von Bankkonten, Kreditkarten und Aktiendepots

- frei definierbare Kategorien mit Unterkategorien für Einnahmen und Ausgaben

- effiziente Eingabe von Transaktionen (z.B. wiederkehrende Einnahmen/Ausgaben, Autocomplete-Funktion, Kopierfunktion)

- Umbuchen zwischen zwei Konten

- Split-Buchungen (individuelle Kategorienzuweisung für Teilbeträge)

- Abstimmungsfunktion (engl. Validation, Account Reconciliation)

- Berichte (tabellarisch und grafisch) pro Konto, pro Kategorie, pro Empfänger

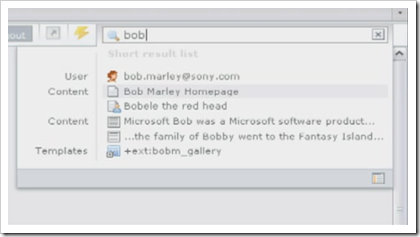

- Such- und Filterfunktionen für Transaktionen

- Import und Export von Standard-Dateiformaten (QIF, CSV, XML)

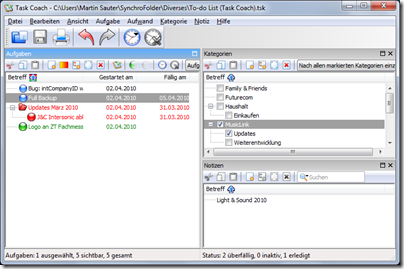

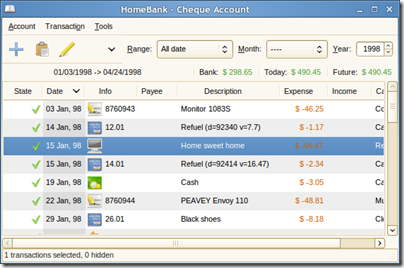

Auf meine persönliche Short List haben es letztlich drei Programme geschafft: HomeBank, Grisbi und Money Manager Ex. Nach je einem halbstündigen Testlauf ergibt sich dabei folgender Eindruck:

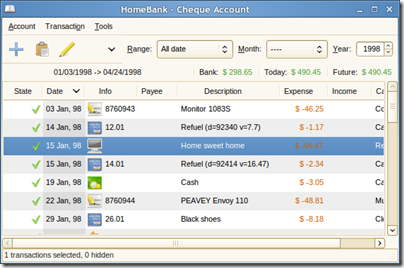

HomeBank ist eine übersichtliche Lösung mit einer ansprechenden Oberfläche (basiert auf GTK+). Positiv vermerkt habe ich die umfangreichen Berichtsfunktionen (inkl. Grafiken), die detaillierten Filtermöglichkeiten sowie die frei definierbaren Kategorien. Negativ aufgefallen ist mir insbesondere, dass die Applikation offenbar keine unterschiedlichen Währungen unterstützt und dass es auch keine speziellen Kontotypen für Kreditkarten und Aktiendepots gibt. Split-Buchungen werden nicht unterstützt, aber hier kann man sich zur Not mit mehreren Einzelbuchungen behelfen. Auch der zentrale Dialog zur Erfassung von Transaktionen ist etwas lieblos gestaltet, wenn man von der Möglichkeit absieht, wiederkehrenden Zahlungen aus Vorlagen einzufügen. Herausragend ist dafür der Import-Assistent, mit dem ich eine umfangreiche QIF-Datei sehr schnell und einigermassen intakt importieren konnte.

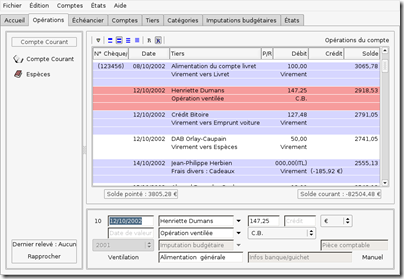

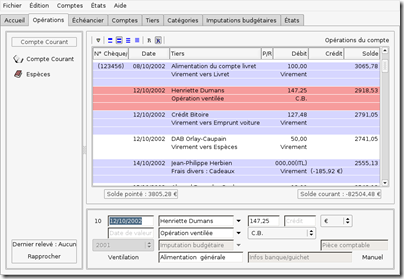

Grisbi (franz. für “Kohle”, “Moos”) spielt von der Funktionalität her in einer ähnlichen Liga wie HomeBank. Im Gegensatz zu letzterer kann Grisbi auch mit unterschiedlichen Währungen umgehen. Dafür ist die Benutzeroberfläche bezüglich Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik gewöhnungsbedürftig, und in der Windows-Version hakelt es da und dort. Die Berichtsfunktion wirkt potent, dafür habe ich keine Möglichkeit gefunden, um schnell die Transaktionen zu durchsuchen. Der Import der QIF-Datei klappt ebenfalls zufriedenstellend. Insgesamt ist Grisbi eigentlich gut ausgestattet, aber durch seine wenig geschliffene Benutzeroberfläche wirkt es leider nicht sehr vertrauenerweckend und entspricht dem alten Klischee von Open Source Software.

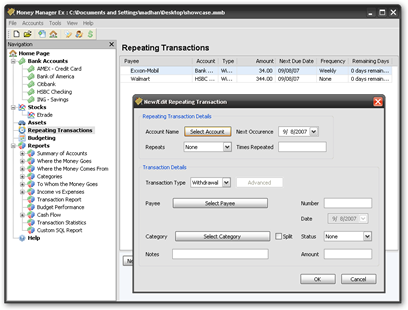

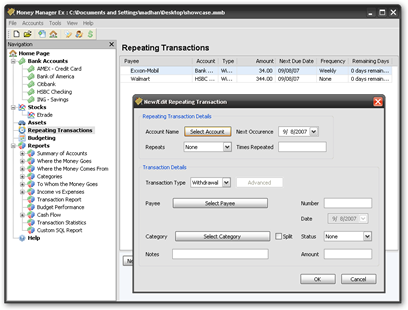

Money Manager Ex schliesslich fühlt sich am meisten wie eine Windows-Software an (obwohl es die Software auch für Mac OS X und Linux gibt). Die Baumstruktur am linken Fensterrand ist vielleicht etwas technisch, dafür sehr gut strukturiert und intuitiv verständlich. Bei den Konten wird sehr klar zwischen Bankkonten (wozu auch Kreditkarten gerechnet werden) und Werkpapierdepots unterschieden; zudem können Vermögenswerte wie z.B. eine Immobile oder ein Auto als spezieller Datentyp erfasst werden, was für ein ganzheitliches Bild der Vermögenslage sicher wertvoll ist. Der Dialog für die Erfassung von Transaktionen ist aufgeräumt; weil man Empfänger und Kategorien nicht einfach eintippen kann, sondern in einem Dialog auswählen muss, greift man allerdings überdurchschnittlich oft zur Maus, was das Arbeitstempo reduziert. Die Möglichkeiten, eigene Berichte zu erstellen, scheinen mir beschränkt – dafür bietet Money Manager Ex von Haus aus eine gute Auswahl an vordefinierten Berichten, die man sehr schnell aufrufen kann. Negativ sind mir vor allem zwei Dinge aufgefallen: Erstens ist das Programm leicht träge, weil es die Daten nicht in einer XML-Datei, sondern in einer SQLite-Datenbank speichert. Und zweitens meldete Money Manager Ex beim Versuch, mein QIF-Datei zu importieren, hunderte von fehlerhaften Zeilen, so dass an eine Datenübernahme aus Money nicht zu denken ist. (Ob das nun ein Problem von Money Manager Ex oder von Microsoft Money ist, bleibe dahingestellt; der Vollständigkeit halber ist zudem zu ergänzen, der Import bei einem früheren Test funktioniert hatte.)

Auch Microsoft scheint zu verstehen, dass Moodle an vielen Schulen und Universitäten inzwischen fest etabliert ist. Zwar hat man in Redmont mit dem Office SharePoint Server eine Plattform im Angebot, auf der sich auch ein Learning Management System bauen lässt (wie beispielsweise

Auch Microsoft scheint zu verstehen, dass Moodle an vielen Schulen und Universitäten inzwischen fest etabliert ist. Zwar hat man in Redmont mit dem Office SharePoint Server eine Plattform im Angebot, auf der sich auch ein Learning Management System bauen lässt (wie beispielsweise