Sofern man nicht Administrator auf einem Web-Server ist, benutzt man in der Regel einen FTP Client, um Dateien zu transferieren, Berechtigungen zu ändern und ähnliches mehr. Nicht immer will oder kann man aber ein solches Programm benutzen (beispielsweise wenn man von einem fremden Rechner auf seinen Server zugreifen muss). In dieser Situation bieten sich browser-basierte Datei-Manager an, die – einmal auf dem Server installiert – jederzeit und unabhängig vom benutzten Rechner zur Verfügung stehen.

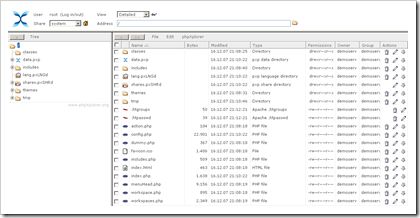

Eine bewährte Lösung ist der phpXplorer von Tobias Bender. Die PHP-basierte Applikation hat eine aufgeräumte Benutzeroberfläche und einen guten Leistungsumfang. Bei der Verwaltung von Zugriffsrechten (Shares, Users, Roles, Permissions) wird es allerdings etwas technisch, und mangels Dokumentation muss man sich in diesem Punkt etwas durchbeissen.

Zudem ist unklar, ob und in welchem Ausmass die Applikation weiterentwickelt wird: Die 0.9.x-Version dürfte schon etwa zwei Jahre alt sein und hat nur noch minimale Updates erlebt – daneben gibt es die Preview einer Version 3, die visuell deutlich moderner daherkommt, über deren Entwicklungsstand man aber nichts erfährt.

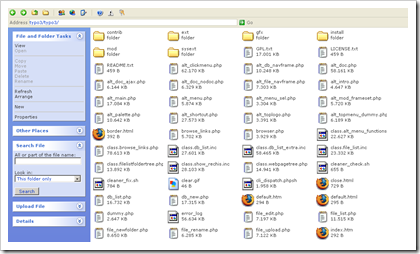

Eine interessante Alternative ist der AjaxExplorer von Syed Mohammad Sidque Tahir Al-Habshi, welcher ebenfalls in PHP entwickelt wird. Optisch an Windows XP angelehnt bietet er eine leicht verständliche Benutzeroberfläche, die auch Konzepte wie Kontextmenü (Rechtsklick), Tastaturbefehle und Drag & Drop kennt.

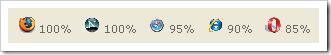

Zudem macht der Einsatz von AJAX die Arbeit mit dem AjaxExplorer angenehm flüssig. Es bleibt allerdings die Frage, wie kompatibel die Applikation mit den verschiedenen Browsern ist – die obigen Icons suggerieren diesbezüglich gewisse Probleme. Positiv zu bewerten sind dagegen die denkbar einfache Installation sowie die sehr intuitive Rechtesteuerung.

Zudem macht der Einsatz von AJAX die Arbeit mit dem AjaxExplorer angenehm flüssig. Es bleibt allerdings die Frage, wie kompatibel die Applikation mit den verschiedenen Browsern ist – die obigen Icons suggerieren diesbezüglich gewisse Probleme. Positiv zu bewerten sind dagegen die denkbar einfache Installation sowie die sehr intuitive Rechtesteuerung.