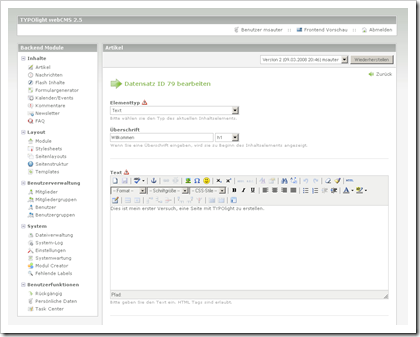

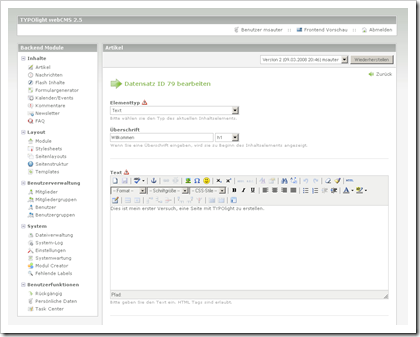

Ein knappes Jahr ist es her, seit ich das Web-CMS TYPOlight in diesem Blog erstmals vorgestellt habe. Inzwischen hat der Entwickler Leo Feyer einige weitere Releases veröffentlicht und ist heute bei der Version 2.5 angekommen. Allerdings geht es mir hier nicht um die seither implementierten Features (hierzu gibt es ein übersichtliches Changelog), sondern um eine Würdigung eines CMS, das in seiner Übersichtlichkeit, Konsequenz und Ästhetik seinesgleichen sucht – insbesondere in der Open-Source-Welt, wo Funktionalität leider oft wichtiger ist als Benutzerfreundlichkeit.

Vorausschicken muss ich, dass ich in den letzten Jahren von phpWCMS über Mambo/Joomla!, PostNuke, XOOPS und Drupal bis hin zu TYPO3 schon eine ganze Reihe von PHP/MySQL-basierten CMS getestet habe. Dass inzwischen TYPO3 mein bevorzugtes CMS ist, liegt an dessen Leistungsfähigkeit – bei einfachen Projekten (und bei ungeübten Content Managern) wäre allerdings ein schlankeres CMS oft sinnvoller. TYPOlight ist genau das – und es ist dermassen konsequent durchkonzipiert und durchgestylt, dass man nur staunen kann, wie ein einziger Entwickler so etwas zustande bringt. Architektur, Funktionalität, Usability, Design und Dokumentation – hier stimmt einfach alles.

Wohl verstanden: Wenn es um den Leistungsumfang und die Konfigurierbarkeit geht, dann kann TYPOlight in keiner Weise mit TYPO3 mithalten. Wer aber eine kleine bis mittlere Website baut und diejenigen Funktionalitäten sucht, die in der Praxis bei 80 Prozent aller Websites benötigt werden, ist bei TYPOlight genau richtig: Ob Formulargenerator, Bildgalerie, Gästebuch, Event-Kalender, Download-Sektion, Newsletter oder Volltextsuche – all dies gehört zum Standard-Umfang von TYPOlight, der zudem über Extensions noch erweitert werden kann. Der Raum für Sonderwünsche ist zwar begrenzt, dafür ist die Website in kürzester Zeit aufgesetzt und kann selbst von ungeübten Content Managers problemlos bewirtschaftet werden.

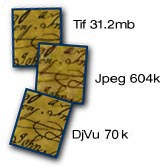

Die gescannten Bitmap-Grafiken werden sehr effizient komprimiert, was im Vergleich zu den klassischen Grafikformaten sehr kleine Dateigrössen ergibt.

Die gescannten Bitmap-Grafiken werden sehr effizient komprimiert, was im Vergleich zu den klassischen Grafikformaten sehr kleine Dateigrössen ergibt.

Contentmanager.de ist eine der führenden Websites im deutschsprachigen Raum, wenn es um Evaluation und Einsatz von Contentmanagement-Systemen geht. Die Plattform hat kürzlich ein E-Book herausgegeben, das eine Auswahl der wichtigsten Open Source CMS vorstellt (auch wenn der Zusatz «Open Source» im Titel irgendwie vergessen gegangen ist). Folgende Produkte werden auf jeweils einem halben Dutzend Seiten beschrieben: Drupal, Joomla!, TYPO3, TYPOlight, OpenCMS, Basecamp, CMS Made Simple, PostNuke, AxCMS.net und eZ Publish. Das E-Book kann gegen Angabe einer E-Mail-Adresse auf

Contentmanager.de ist eine der führenden Websites im deutschsprachigen Raum, wenn es um Evaluation und Einsatz von Contentmanagement-Systemen geht. Die Plattform hat kürzlich ein E-Book herausgegeben, das eine Auswahl der wichtigsten Open Source CMS vorstellt (auch wenn der Zusatz «Open Source» im Titel irgendwie vergessen gegangen ist). Folgende Produkte werden auf jeweils einem halben Dutzend Seiten beschrieben: Drupal, Joomla!, TYPO3, TYPOlight, OpenCMS, Basecamp, CMS Made Simple, PostNuke, AxCMS.net und eZ Publish. Das E-Book kann gegen Angabe einer E-Mail-Adresse auf

Das Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat in einer Studie web-basierte Open-Source-Kollaborationsplattformen analysiert. Nach einem allgemeinen Teil, der die Möglichkeiten von Software zur Zusammenarbeit in Unternehmen und Organisationen beleuchtet und Grundlagen zum Thema Open Source vermittelt, werden die folgenden Projekte vorgestellt und bewertet: OpenGroupware, Open-Xchange, Simple Groupware, phpGroupWare, NullLogic Groupware, IGSuite, more.groupware, Silk, Plone, netOffice, dotProject, WebCollab, Scalix und Kolab. Auch wenn diese Liste sicher nicht vollständig ist und teilweise recht unterschiedliche Produkte miteinander verglichen werden, so zeigt die Studie doch die Vielfalt der Projekte und gibt einen guten Raster vor, an dem weitere Projekte gemessen werden können. Die Studie kann als PDF-Dokument kostenlos unter

Das Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat in einer Studie web-basierte Open-Source-Kollaborationsplattformen analysiert. Nach einem allgemeinen Teil, der die Möglichkeiten von Software zur Zusammenarbeit in Unternehmen und Organisationen beleuchtet und Grundlagen zum Thema Open Source vermittelt, werden die folgenden Projekte vorgestellt und bewertet: OpenGroupware, Open-Xchange, Simple Groupware, phpGroupWare, NullLogic Groupware, IGSuite, more.groupware, Silk, Plone, netOffice, dotProject, WebCollab, Scalix und Kolab. Auch wenn diese Liste sicher nicht vollständig ist und teilweise recht unterschiedliche Produkte miteinander verglichen werden, so zeigt die Studie doch die Vielfalt der Projekte und gibt einen guten Raster vor, an dem weitere Projekte gemessen werden können. Die Studie kann als PDF-Dokument kostenlos unter