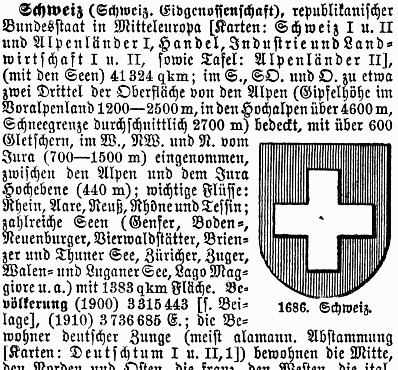

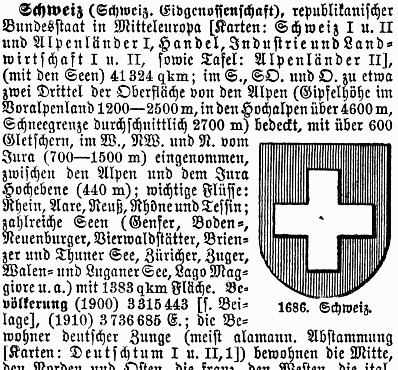

Zeno.org ist eine Online-Bibliothek mit lexikalischen, wissenschaftlichen und literarischen Texten in deutscher Sprache, die im Volltext und in vielen Fällen auch als Faksimile vorliegen. Dass Zeno.org die Texte frei verfügbar machen kann liegt daran, das ihr Copyright ausgelaufen ist und sie deshalb als gemeinfrei (Public Domain) gelten. Daraus folgt, dass man hier keine aktuellen Werke findet, sondern solche aus den vorangehenden Jahrhunderten. Die Lexika von Brockhaus, Herder, Pierer & Co. etwa stammen aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, die Autoren im Fachgebiet Geschichtswissenschaft heissen beispielweise Jacob Burckhardt, Johann Gustav Droysen oder Theodor Mommsen. Das Bedienungskonzept ist einfach, aber zweckmässig.

Persönlich frage ich mich einfach, ob es Sinn macht, eine weitere universelle digitale Bibliothek zu schaffen und damit in Konkurrenz zu Wikibooks bzw. Wikisource, Projekt Gutenberg oder Google Buchsuche zu treten. Es ist zwar spannend, in den verschiedenen alten Werken zu schmökern, insbesondere wenn diese auch als Faksimilie eingescannt sind. Für eine Bibliothek ist der Bestand im einzelnen Fachgebiet aber sehr dünn.

Die Nutzungsbedingungen stellen klar, dass man zwar einzelne Texte von Zeno.org kopieren und weiterverwenden darf, dass aber für die Gesamtheit des Angebots ein Urheberrecht gilt. Zudem wird im Sinne einer Creative-Commons-Lizenz eine Herkunftsangabe verlangt. Ob dies bei Texten, die gemeinfrei sind, rechtlich haltbar ist, kann ich nicht beurteilen, scheint mir aber nicht ganz schlüssig. Zudem wirkt es wenig konsequent, dass Zeno.org einerseits ein Urheberrecht auf der Datenbank als Ganzes beansprucht, andererseits aber die komplette deutsche Wikipedia übernimmt.

Spannend erscheint mir dagegen, dass auch hier das Prinzip der Buchpatenschaft existiert (vgl. DigiWunschbuch: Digitalisierung von alten Drucken über Buchpatenschaften). Wer ein urheberrechtsfreies Werk in der Bibliothek von Zeno.org vermisst, kann dessen Digitalisierung finanzieren und wird damit Buchpate.